D'une manière générale, les abeilles sont des insectes pollinisateurs. Se nourrissant du pollen des plantes, celui-

Le terme générique "abeille" reste néanmoins extrêmement flou, pouvant s'appliquer à divers types d'insectes. Nous nous intéresserons plus particulièrement ici aux abeilles vivant en groupe sociaux, produisant du miel et qui sont généralement utilisées en apiculture.

Ces abeilles apparaissent de la manière suivante dans la classification linnéenne :

Règne ………………-

Embranchement -

corps articulé)

Classe ……………..-

ailes, deux antennes)

Ordre ………………-

Famille ……………-

Genre ………………-

Au sein du genre apis, différentes espèces sont élevées par l'homme, mais l'apiculture moderne s'est principalement spécialisée dans l'élevage de l'espèce Apis mellifera, naturellement présente en Europe, en Asie et en Afrique, puis importée en Amérique et en Océanie.

Les apiculteur ont, au fil du temps, élaboré des races d'abeille (par croisement et sélection) adaptées à l'élevage. Actuellement, les races les plus utilisées en Europe sont "Apis mellifera mellifica", dite "abeille noire" (à gauche), et "Apis mellifera ligustica", dite "abeille jaune" (à droite).

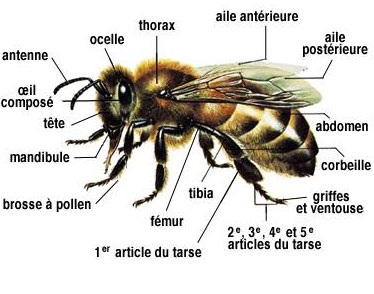

L'abeille est un insecte poilu disposant d'un squelette externe en chitine, ce qui implique que ses blessures ne cicatrisent pas. Les poils à la surface de son corps sont des terminaisons nerveuses qui lui permettent de ressentir de manière très fine son environnement immédiat et donc de ne pas se blesser inutilement. Ces terminaisons nerveuses se regroupent autour de grands axes nerveux qui relient les pattes et les antennes à un centre nerveux situé entre les deux yeux de l'abeille. Ces insectes sont extrêmement sensibles aux contacts et aux bruits (vibrations).

Les antennes, en plus d'être un organe de l'ouïe, servent également d'organe olfactif (indispensable à la communication entre insectes et au repérage de la nourriture), permettent l'orientation de l'abeille et participent encore à d'autres fonctions, que l’homme émerveillé découvre progressivement. Divisées en onze segments chacune, les antennes sont un attribut vital pour l'abeille.

Ces sens très développés (odorat, toucher, ouïe), alliés à une très bonne mémoire, permettent à l'abeille de compenser une très mauvaise vue. Enfin, chez l'abeille, les organes du goût sont les mandibules, la langue et les palpes. Il est à noter que la taille de la langue varie selon les espèces (de 5mm à 7mm), ce qui empêche certaines abeilles de butiner certaines fleurs.

SYSTEMES RESPIRATOIRE ET CIRCULATOIRE

L'abeille est dotée d'un système circulatoire mais elle est dépourvue de cœur : ce sont les contractions répétées de son abdomen qui activent le flux de l'hémolymphe. Ce système circulatoire sert entre autres au transport des nutriments dans le corps de l'abeille. Cette hémolymphe est dépourvue d'hémoglobine : l'oxygène ne transite donc pas par le système circulatoire. L'abeille respire grâce à des trous formés dans son squelette externe, les stigmates, disposés sur son abdomen et son thorax. L'abeille totalise 17 stigmates : deux par segment sur l'abdomen (soit quatorze) et trois sur le thorax. Ainsi, chaque zone du corps de l'abeille est directement approvisionnée en oxygène depuis l'extérieur.

DUREE DE VIE D'UNE ABEILLE

La durée de vie d'une abeille ne se compte pas en temps mais en distance de vol : en moyenne 800 km, ce qui correspond en été à trois semaines de vie (reine : 4 ans!).

NOURRITURE DE L'ABEILLE

La nourriture de l'abeille varie en fonction de son stade d'évolution : en tant que larve, elle a besoin de beaucoup de protéines et consomme donc beaucoup de pollen. Mais une fois son développement terminé, une ouvrière a surtout besoin d'hydrates de carbone (sucres). En effet, elle aura tendance à être plus active et aura donc besoin d'une source énergétique importante. La source de ce sucre est le miel, produit par les abeilles elles-

ORGANISATION D'UNE COLONIE

Les abeilles auxquelles nous nous intéressons sont des insectes sociaux ne pouvant vivre qu’en groupes : les colonies. Chaque colonie est organisée autour d'une abeille ayant un rôle particulier à jouer : la "reine". C'est elle qui pond les œufs et elle est donc la mère de toutes les abeilles de sa maison. Chaque colonie a un caractère particulier (agressif, travailleur, résistant...) qui correspond donc à celui de sa reine.

Les abeilles ont des fonctions différentes, la distinction la plus importante étant celle des sexes. Les mâles (dits faux-

Reine Ouvrière Faux-

(mère) (multi-

* les ouvrières ont en fait des organes sexuels « incomplets », et la présence de la reine les inhibe (hormone). Lorsqu’une ruche devient orpheline par mort accidentelle de la reine, une ouvrière peut devenir dominante et commencer à pondre quelques œufs sans avoir été fécondée. On appelle cela la parthénogenèse. Ce mécanisme ne produit que des mâles (plus de reproduction donc la ruche est condamnée à terme), on dit qu’elle est « bourdonneuse ».

Les ouvrières changent de fonction dans la ruche au cours de leur vieillissement. Lorsqu'elle sont jeunes, elles servent de nourrice pour le couvain (les larves des générations futures), puis de travailleuses d'intérieur (stockage des provisions, ménage, ventilation…).

Ensuite elles deviennent butineuses : elles sortent alors de la ruche pour y rapporter les pollens et nectars des fleurs environnantes. En fin de vie, elles deviennent gardiennes ou porteuses d'eau, qui sont les fonctions les plus dangereuses à assumer.

VIE D'UNE COLONIE

Une colonie vie selon un cycle annuel qui se répète : elle est à son maximum de vitalité en juin (environ 100.000 individus par colonie). C'est à cette période qu'elle commence à constituer les récoltes qui lui permettront de survivre l'hiver suivant. Les abeilles butinent tant qu'il y a des fleurs.

La population chute ensuite (vers septembre) puisqu'il n'y a plus d'activité externe : il faut donc limiter la consommation des réserves réalisées durant l'été.

En hiver, les abeilles n’hibernent pas mais hivernent : au lieu de dormir comme des loirs, elles restent éveillées et vibrent pour réchauffer le cœur de ruche à 25°C (ce qui demande un gros apport de calories : elles mangent alors beaucoup de miel).

Début janvier, le nombre d'individus est minimal; la reine recommence à pondre vers mi-

La colonie passera ainsi son hiver, durant lequel aucune abeille ne sortira plus de la ruche, puis sa population recommencera à augmenter au beaux jours qui ré-

Très gros essaim dans un saule (juin 2012)

Cadre d’un corps de ruche avec couvain au centre (jaune orangé) et miel autour (jaune clair)

Au milieu du printemps, en cas de surpopulation ou de surproduction, une ou plusieurs nouvelles reines sont pondues (larves qui seront nourries à la gelée royale durant six jours au lieu de trois pour les ouvrières). Ensuite, l'ancienne reine sortira de la ruche, accompagnée d'une partie de sa colonie (l'essaim), pour aller bâtir une autre ruche ailleurs. Ce phénomène est l'essaimage, qui est le mode naturel de reproduction des colonies d'abeilles. Si plusieurs nouvelles reines naissent, une seule restera dans la ruche d'origine : les autres effectueront des essaimages secondaires, ou s’entre-

A la suite de l'essaimage de l’ancienne reine, la nouvelle reine vierge effectuera un vol nuptial (sa seule sortie de ruche) : les mâles des ruches avoisinantes viendront la féconder à plusieurs, en plein vol à huit mètres de haut (d’où l’expression « s’envoyer en l’air » :-

Une colonie est sédentaire : elle s'établit dans un lieu abrité (arbre creux, vieux conduit de cheminée, ruche d'apiculteur...), le nettoie et le désinfecte en propolisant son pourtour. Puis, avec de la cire (que l'abeille constitue à partir d’une quantité presque dix fois supérieure de miel), elle construit une ruche, sorte de bâtiment dans lequel elle va organiser ses stocks de miel, pollen et couvain (larves).

L'intérieur d'une ruche est constitué d'alvéoles, qui sont des alcôves hexagonales et qui servent de réceptacle à la nourriture et au couvain.

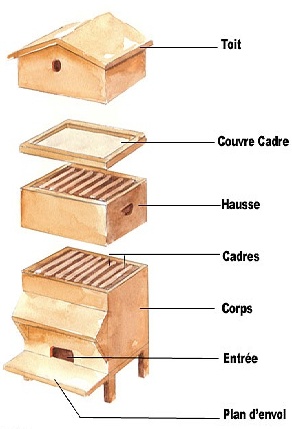

L'objectif de l'apiculteur est d'accéder aux réserves de miel de ses colonies en causant le moins de dérangement possible. Alors que la ruche naturelle est d'un seul tenant, la ruche d'apiculture est construite en différents modules séparables sans générer de dommage à la construction principale des abeilles. Elle est décomposable en un corps de ruche au-

De nombreux modèles de ruche d'apiculture ont vu le jour. Cependant, les standards les plus utilisés actuellement sont les ruches Dadant, Warré et Voirnot en France, Langstroth dans les pays anglo-

On peut noter que l'utilisation de l'espace interne de la ruche varie selon les races : alors qu'apis mellifera ligustica préfère pondre le couvain dans le corps de ruche (le bas de la ruche) et stocker les réserves de nourriture dans les hausses (haut de la ruche), apis mellifera mellifica peut avoir tendance à pondre et à stocker de la nourriture dans toute la ruche. Ce qui, à la récolte, mettrait en danger le couvain. Pour éviter cela, on place entre le corps et la première hausse une « grille à reine » : sorte de grillage assez grossier pour que les abeilles circulent librement, mais pas la reine qui est un peu plus grosse (et comme c’est la seule à pondre, le couvain sera groupé uniquement dans le corps).